2022年11月 に投稿した記事

2DX DP

頭痛マニア2DX

雑記

O2Jam Online (Steam)

物理キーでOver the Horizonがプレイできる日も近い・・・? ( ´ω`)

2DX DP

雑記

このパーソナルトレーナーの方の動画が良い感じ。

1つ目の動画から幾つか抜粋

漸進性過負荷原則 : トレーニング負荷を少しずつ上げないと、トレーニング効果は出ない

収穫逓減の法則 : 練習し始めは良く伸びるが、遺伝的限界値に近づくと伸びが緩やかになる

※遺伝的限界値に近づいているのに「前回よりも強くなっている」という前提で限界までトレーニングすると停滞や怪我の原因に繋がる

2つ目の動画から幾つか抜粋

専門家の言うことが理解しにくいのは専門用語を使うため。

専門用語を使う理由はしっかりと定義されているから。分かりにくくするためではなく、むしろ分かりやすくするために使っている。

トレーニング強度の「強度」は、どこまで限界までやるか(Effort)を指すのか、重量(Intensity)のことを指すのかがごっちゃになっている時がある。本来は1RMに対する%(Intensity)である。

※1RM : 1 repetition maximum , 正しいフォームで1回だけ上げることができる最大重量。

3つ目の動画から幾つか抜粋

NSCAパーソナルトレーナーのための基礎知識

入門運動生理学

栄養学の基本がわかる事典

山本義徳 業績集

プロが教える 筋肉のしくみ・はたらきパーフェクト事典

Muscle Premium

筋肉の使い方・鍛え方パーフェクト事典

Starting Strength

雑記

続・練習の質の話

この話題で得られるものはほぼ無い気がする。

ここで諦めたら何も変わらないのでもう少し頑張る。

量 : 定量化(数値・数量で表す)可能

質 : 定量化が難しいので、定性化する

■質の定性化

・前提(体調)

睡眠を十分にとっている方がとっていないよりも練習の質が高まる(自明)

空腹感がある状態(ブドウ糖が不足している)よりも適度に栄養を摂っている方が練習の質が高まる(自明)

通常の健康状態であることが質を保つ前提となっている。

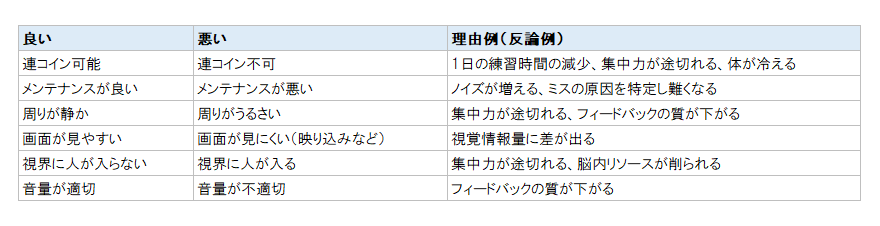

・ゲーム外環境

後者よりも前者の方がよい。

集中できる環境であることが重要。

・選曲順

Lv12挑戦段階の人がいると仮定して、1日のうちにLv10を4回、Lv11を8回、Lv12を12回(計6クレ)プレーするとする。

この時選曲Lvを段階的に上げていく(Lv10から徐々に上げていく)パターン、段階的に下げていく(最初からLv12を選ぶ)パターン、ごちゃまぜにするパターンのどれが質が高いと言えるか。

少なくとも段階的に下げるパターンはそれ以外と比較して質が低いと言えそう。

(反論に答えるには運動生理学の知識が必要)

・知識、経験

ゲーム仕様についての知識がある方がよい。

(FHSの存在を知らないままGanymede SPAを練習していたおじがいるらしい 2016-02-22)

譜面知識がある方がよい。

(鍵盤スキルを伸ばそうとする時に、それに関連しない譜面を選ぶと効率が下がる可能性がある)

運指知識があるほうがよい。

(DPで階段の押し方を知っているか否かで学習効率が変わる)

合理的に解釈する力がある方がよい。

(DPのランダム譜面でB+Pが100個増えた時に、自分が下手になったと捉えるか、両側に外れが来たと捉えるか)

自分でコントロールが可能な範囲で改善の余地がある場合は、改善することで質が上がる。

それ以上の質を求めると外的要因に対するストレスで内なる闇に支配されそう。

知識や経験の部分が深掘りの余地がありそう。

・memo(別軸)

質を保つための最低限の量は存在するはず。

最低限の量の単位をどこで区切るのがよいか(日、週、月、年)

音ゲーで言うなら「週に最低1回は練習しないと上達しない」というのが共通認識な気がする。

その週1回(1日)の練習量は最低1時間30分あたりな気がする。

(※根拠はなく、大多数が納得するであろう数字)

では、週に最低1回練習する人と週に3回練習する人の練習の質(どちらがより効果があるか)は同じなのか。

日単位で見れば同じで、週単位で見ると異なる。

結局のところ、質を担保したうえで量をこなしていく(継続していく)という話に落ち着く。

参考 : 第二十七回:「質より量」か「量より質」か(わわわIT用語辞典)

そして質を担保したうえで継続できるかは運ゲーという結論に落ち着く。

今回はここまで。

2DX DP

CODE:1 [revision 1.0.1] DPA 両乱 スコアは自己べ

天空の夜明け DPA 両鏡 記録用(特に自己べではない)

SOLID STATE SQUAD DPA 両乱

・memo

周辺視野で譜面を見ようとしたときに鍵盤と鍵盤の間を押しがち(打鍵がスカりがち)

レーンの位置が前作と異なっている可能性がややある。(若干内側に寄ってる感じがする)

右側の5+6同時押しが小+薬の方がしっくりくるようになりつつある。

・つぶやき

練習の質の話をチラホラ見る。

炎上しない範囲で見解を述べると

他人が人の練習の質を判断することは難しい。

他人が人の練習の質に言及すること自体あまり好ましくないと考えている。

理由は、その人が練習をしているのか遊んでいるのか、何を目的として時間を使っているかは本人にしか分からないため。

曲序盤でハード落ちを繰り返す人がいるとして、もし地力を上げたいという目的をもってやっているのであればノマゲでプレーした方がよいが、譜面予測力を鍛えたいという目的があったり、たまたま曲序盤に特徴的な譜面が降ってきて練習になる(p†pの序盤のCN地帯など)場合であればハード落ちの方が効率がよい。

同じ事象でも物事の背景次第で見え方が変わる。

以前の雑記

2021-11-25

2021-11-25_2

この話題で得られるものはほぼ無い気がする。

2DX DP

AA DPA 両乱 AC自己べ?

QUANTUM TELEPORTATION DPL B+P自己べ

2DX DP

Flashes DPA 一応B+P自己べ

THE F∀UST DPA 一応B+P自己べ

雑記

体調が悪い時に考察しても碌なことにならないので、マシな体調になるまで大人しくしていた。

■白鍵始動と黒鍵始動について(運指判断の話題)

・白鍵始動

右手側に5→6が降ってきた場合、薬指→中指が出しやすい。(ホムポジからの始動となるため)

けどこれが5→2+6だったりすると、小指→人差し指+薬指の方が出しやすい。

この時、2+6を認識する前に運指判断をしてしまうと、ホムポジである薬指を出してしまう。

薬指を出した場合は基本的に北斗でリカバーすることになる。

リカバーするスキルが足りていない場合は2+6のタイミングでミスになる。

2+6の認識が間に合った場合は、小指を出せる確率が上がる。

(その時の体調だったり、曲のBPM次第で出せたり出せなかったりする)

・黒鍵始動

右手側に6→5が降ってきた場合、最初の6はほぼ間違いなく薬指で押すことになる。

薬指で押すという判断にはほぼ時間が掛からないので、次の5をどう押すかを決める時間を長めに確保できる。

長めに確保できるので、状況に応じて親、中、薬、小指を選択できたりする。

・考察

果たして、次の次に降ってくる配置から逆算して運指を咄嗟に切り替えることは、それをやらないことと比較して優位なのかどうか。

恐らく超長期的に見れば優位で、短期的に見ると劣位かなと思う。(出来るに越したことはない)

スキルとして定着させられればプレーに安定感が出るけど、定着するまでは却ってミスが増えたり運指判断がバグったりしそう。

常に逆算を意識してプレーするのは効率が悪いので、分岐が発生し易い2・5レーンを注視しつつ、その先の配置を周辺視で捉えるのがよさそう。

関連 : 運指選択ミスについての考察 (2022-03-21)

・memo

先の先の先の配置を見て運指を決めるのは、ブロック認識の領域な気がする。

先の先の先までを意識 = 3つ同時押し(を崩したブロック)と捉える

先の先の先の先までを意識 = 4つ同時押し(を崩したブロック)と捉える

どこまで先を見れるかはHS設定や曲のBPM、休符の有無によって変わりそう。

Flashes … 4つまでは先が見れそう

PROMISE FOR LIFE … 次の同時押ししか見れない