雑記

脳疲労についてのメモ

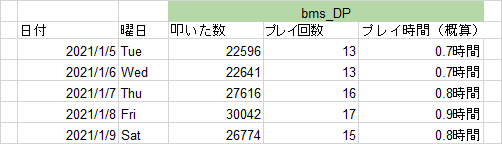

★17 gazerなどのガチ押し譜面の練習において、FREQ-3が適正難度で、FREQ-2が挑戦難度の場合、FREQ-2でやり続けると、どんどんパフォーマンスが落ちる。

過去の経験上、

・通常の譜面を2回連続で選んだ場合 → 2回目で幾つかの箇所で修正が上手くいってスコアが伸びることが多い

・持久力が必要な譜面を2回連続で選んだ場合 → 体調が良い場合は身体が温まってスコアば伸びることが多い。体調が悪い場合は2回目のスコアが下がることが多い。

・脳に負荷が掛かる譜面を2回連続で選んだ場合 → 2回目の結果が非常に悪くなる

となっている。

譜面属性によって練習方針を変える必要がありそう。

なお、2回目の結果が非常に悪くなった場合は、FREQをガッツリ下げて正しい動きで上書きするようにしている。

・ワーキングメモリは適度な難度の時にもっとも活性化するとの記載有り(脳の事典_成美堂出版)

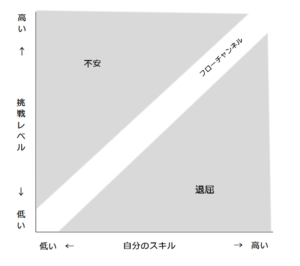

チクセントミハイ氏のフロー理論

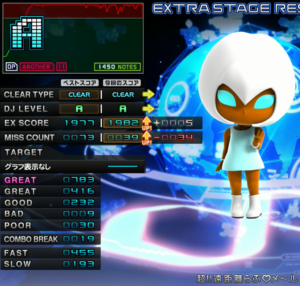

上手い人が5.1.1(N)をプレイすると退屈だし、初心者がMare Nectaris(A)をプレイすると精神に異常をきたすという図。

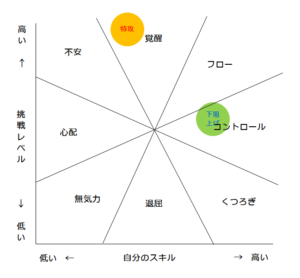

別バージョンの図

特攻派の人は覚醒ゾーン内で練習し、下から派の人はコントロールゾーン内で練習するイメージ。

個人的な意見としては、DP練習初日に少しハッスルしただけで腱鞘炎っぽい症状が出たので、故障のリスクを考慮するとやはり特攻はオススメできない。

その他「コンフォートゾーンを抜け出せ」とか、1万時間の法則のエリクソン氏が話している「限界的練習」の積み重ねとか、恐らく言い方を変えてるだけで伝えたいことは同じな気がする。

個人的な意見としては、「持続可能であること」が重要なので、「限界スレスレ」とか「ギリギリできるかできないか」ではなくて、「ギリギリできる」を継続することが良いと考えている。

恐らく「ギリギリできる」の継続がフローゾーンでの練習で、「ギリギリできない」の継続が覚醒ゾーンでの練習である気がする。

そもそも、1日の中で「ギリギリできる状態」になっている時間が短いので、フローゾーンでの継続すら選ばれし者に許された特権な気がしている。

「ギリギリできない状態」はそもそもレアすぎて維持できるものではない気がする。

(実際のところ「ギリギリできない状態」というのは、調子が良い時にランダムで良い譜面が降ってきてクリアできるかどうかという状態だと思うので、運も絡んでくる気がしないでもない。)