bms、2DX シリコンキーボード

★18 図書室のエルザ [FOX] FREQ-8

幸い、脳疲労は1日でそこそこ抜けてくれるらしい。

まともな練習をするには休みが1日足りない。

memo

・単曲、同一譜面粘着をしなくてもスコアは伸びる(むしろ粘着しない方が良い可能性が高い)

※約8か月の間、8回プレイ。

★18 図書室のエルザ [FOX] FREQ-8

幸い、脳疲労は1日でそこそこ抜けてくれるらしい。

まともな練習をするには休みが1日足りない。

memo

・単曲、同一譜面粘着をしなくてもスコアは伸びる(むしろ粘着しない方が良い可能性が高い)

※約8か月の間、8回プレイ。

■プラン

1. それぞれの本で役立つ情報を抜き出す

2. 抜き出した情報を分類する

3. 説明文内で使用する単語を絞る

4. 表現を平易にする

5. 可能な限り図を描く

■努力目標

・海外の論文にも可能な限りアクセスする

ボチボチやっていく。

仕事が如何にアレかを表す画像。

好き好んで飲んでいるわけでは無い。

音ゲーへの影響は、プラスマイナス共に無いと思われる。

日々問題無く練習を行えているプレイヤーは、ユンケルを飲むよりもGAMEBOOSTERをかじった方が良い。

★18 図書室のエルザ [FOX] FREQ-8

これは自己べ更新の記録ではなく、脳がバグったことについての記録である。

以下は書き殴りなので非表示にしておく。

12/13の記事より

それはそうとして、認知の部分で差がつくのかどうかというのは少し気になる。

p35-36より引用

視覚パターンの認知は、入力過程と照合・決定過程の2つに大きく分けられる。

その代表的なモデルには、鋳型(いがた)照合モデルと特徴分析モデルがある。鋳型照合モデルとは、頭の中にあらかじめいくつもの鋳型があり、それと入力情報とが照合されるという鋳型照合の考えである。

特徴分析モデルとは、あるパターンをいくつかの特徴によって構成されたものとしてとらえ、要素から全体をボトムアップ式に認知しようとするものである。

このような特徴分析的認知モデルとしては、セルフリッジのアルファベット文字を識別するためのパンデモニアム・モデルが有名である。しかしこのようなボトムアップ処理だけでは識別できないパターンもある。

(THE HATと書かれていることに気付くが、それぞれの単語の2番目の文字は同じ形であり、単純な特徴分析モデルでは、AとHを区別することはできない)

人間のパターン認知では文脈に依存したトップダウン処理も行っている。

うーむ・・・( ´ω`)

認知発達という章もあったけど生まれてから2歳までの話しか載っていなかった。

同じゲームをプレイしているプレイヤー同士での認知の部分にはほぼ差がつかない気がするんだよな・・・

どちらかというと認知した後の判断~処理の部分で差がつく気がしている → プロダクション・ルールの話(2020/6/7)

memo : 「熟達者と初心者の問題解決場面における思考の相違」でググると出てくるpdfがほんのり参考になった。

memo2 : ポップンで白+青が降ってきた(認知には差は無い) → 普段両手で押す人と片手で押す人で分岐する

※「差は無い」だと語弊がありそう。結果に大きな影響を与えるほどの個人差は、認知の部分よりもそれ以外の部分にあるのではという話。

プロダクション・ルールのページ(p.204)に気になる文章があった。

手続き的知識の学習は、複数の関連したルールを単一のルールに統合することや、既存のルールをほかの状況に一般化することによってもなされる。

さらに、特定のプロダクション・ルールがうまく起動されると、そのルールの強度が1単位分だけ増大すると仮定されている。これは、学習における練習効果に対応している。

やはり正しい動きを繰り返すがポイントか。

調べれば調べるほど夢が無い(コツコツ積み上げるしかない)感じになっている。

同じ本の中で「並列分散処理」という言葉が出てきて、音ゲーの処理フローを考察するときにポイントとなりそうな雰囲気だった。

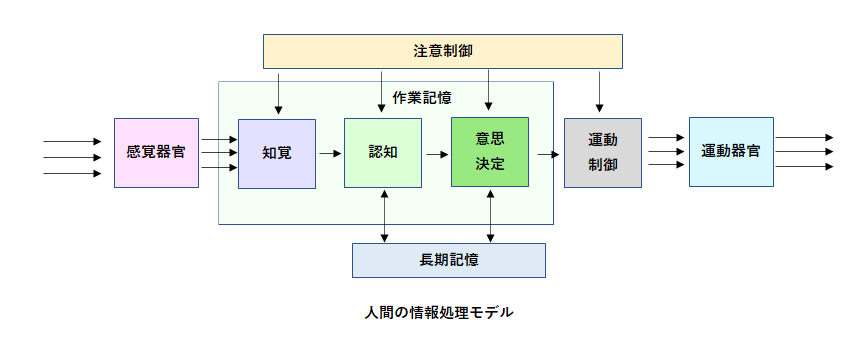

自治医科大学の「(5)もっと注意して?!-注意の性質-. 」というpdf内に俺が言いたいことを端的に表している図があったので紹介。(図はpdfを見ながら自作した)

これだけ情報が集まれば同人誌制作を開始できそうな気がする。

やるとしたら改訂式にさせてください(文章力やデザイン力やその他諸々の能力が十分身に付いたら着手するというやり方だと完成が来来来世になるため)

深い睡眠2時間台は9/25以来初だったらしい。

6月と現在で就寝時間はほぼ変化無し。

■睡眠の質が下がっている原因考察

・6月と比べて仕事のファッキン度が上がっている

・親知らず関連

・野菜摂取量が減った(そもそもあの毎日サラダ生活(1食1000円超え)は不本意なものだった)

・複合的要因(例として、早朝の通院が1回入るだけで睡眠リズムが崩壊する。それがきっかけで体調が崩れる等)

■これとは別に顔面が痛くなった原因考察

・ファッキン仕事の最中にリングフィットと趣味を同時並行させて疲労回復が追いつかなくなった(睡眠自体は6時間とっていた)

今の俺の体力だと色んなものを同時に走らせるのが難しいらしい。

今回、顔が痛くなる数日前からホットフラッシュの症状(体の火照りで目が覚める)が出てたので、次にまたホットフラッシュが出たら活動を控えめにしたいと思う。

親知らずを抜いた後の生活が抜く前よりしんどい件。左顔面の輪郭がカバオくん。

Gengaozo GODを練習できる体調ではないので、Livelyを軽めにプレイ。

普段の目押しを意識の7割くらいでこなして、残り3割は判定先読みやリズム押しのブレンド(※)に割いた感じだった。

※日本語が難しすぎて組み立てられなかったので体調が良い時に書く。

自分用のmemo

はんなり京小町で頻出する2連打

目押しするには間隔が狭いので、光るタイミングを覚える

目押しを維持しつつ、覚えた光るタイミングをブレンドする

これを曲をこなしながらやる

レイヴNでやっていたことを当てはめた感じ

12/7の

・1日に何をどれくらい練習した方が良いか

過去に「スコア練習」、「クリア練習」、「片手」などをどのように練習するのが効率が良いかということを考えたことがあり、結局結論が出ずに終わっていた。

これの原文を発掘した。

2006/8/13

例えば1日の中で左手固定の練習のみをやるのと、

左手固定と2:5固定とV(A)とAA(A)の練習を全部

やるのはどっちが効率が良いんだろう。練習時間を3時間として

・左手固定3時間

・左手固定1時間+2:5固定1時間+曲練習1時間

この2通りの方法が挙げられる。こうやって見ると後者の方が効率が良さそうに見えるな ( ´ω`)

ちょっと調べてみるか。

※bmsが候補に挙がっていないのは、コンバータのドライバ設定をミスっていてボタンが連打状態になっていたため。

左手固定というのは、1P側でASをかけて1~4鍵盤を左手で取ることを指している。

これをやろうとした理由は、当時の上級者が対称固定を使用していて、自分もその運指を使えるようにしたかったから。

当時は7鍵盤を右手薬指で取っていて、4+7→5+6が右手だけでは押せず、4+7→5+6が来たら左手で4を押そうと考えていたので、左手固定の練習をしていた。

Gengaozo GODを初めてプレイしたのが2005/07/17なので、ここでV(A)やらAA(A)を挙げている時点であまりイケてない。

完全に気持ちで負けている(自分には押せる訳がないと考えている)のと、FREQ(nazoだとRHS)を下げることに後ろめたさを感じていたことによって成長が遅れた。

今の自分が回答するなら、

・7鍵を小指に押すようにして、bmsで高難度曲のFREQを下げて練習すること。

(これにより、「小指慣らし」、「密度慣れ(認知力アップ)」、「持久力向上」を同時に進められる)

・上の練習をこなした後に余裕があれば2:5固定で冥の練習になりそうな譜面を練習すること。(そもそも2:5固定は皆伝の冥対策のために練習し始めた)

となりそう。

完全に上記とは別で、2006/9/1の時点でこのような日記を書いている。

とりあえず嬉しいことと悲しいことがありました。

・左手固定でquasar(A)AS AAA FC達成。

家庭用ですが、以前からの目標だったので嬉しいです (´ω`)・Under the Sky(A) 正規で179000。

正規が苦手なのはDD初期の頃に認識してましたが、

家庭用でこれはないだろと思った。とりあえず正規譜面をやり直します。

ポップンも2DXも、ランダムである程度出来ても正規が

上手くなるという訳では無いんですね。頑張ります。

この時点で苦手と向き合う姿勢が出来ていたのは良い。

※補足 Under the Sky(A)はCS10thに先行収録されている。

おまけ

苦手と向き合うとこうなる

※この動画については試験的に公開範囲を広めにする予定。

記事案

・最近○○ラーという言葉があまり使われなくなった(いつ頃からか。Googleの検索情報を調べると色々見えてくるかもしれない)

・努力を見せないことは美徳か(堀江貴文さんは「能力が高い人が物凄く努力をしないと成功しない、と思われたらやってみようと思う人が少なくなってしまう」という感じで意図的に努力を見せないようにしているらしい)

周りから「それくらいやれば上手くなるのは当然だよね」という茶々入れが気に食わないから公開しないというのもありそう。

自分が情報を公開することで、他人がその情報を上手く使って自分を出し抜くことの恐怖というのもあるかもしれない。

前も少し書いたけど、そもそも昔は記録媒体とネット環境がしょぼくて公開までのハードルが高かった。

・結果に貪欲になるか、美学をとるか(美学はセルフ・ハンディキャッピングに向かいがち。言葉を間違えると人の人生観と価値観にケチをつけることになって炎上するので気を付けたい)

SUD+が無い時代に紙を使っていたプレイヤーとそうでないプレイヤー、HSが実装された時にすぐさまHSを使うようにしたプレイヤーとNSに固執したプレイヤー、正規譜面での初クリアに拘るプレイヤー、手首と肘とバー(単語のみ) 等

※関連事項 : 特殊プレイに勤しむプレイヤーの心理(これもセンシティブな話になりそう)

個人的には、ちゃんと美学を追求している人は格好良く見える。

・プライドの話

例えばランダムを使う理由として「正規よりも譜面が簡単になる場合があり、ランプやスコアの更新を狙える」を挙げる人があまりいない。

「時間、金、体力は有限なので、ランプやスコアの更新という目的を達成するためにランダムを掛ける」という話に後ろめたい部分はなにもない。

※ランプに固執し過ぎると、雑念が混じることがあったり、自分のスキルを見誤ったりすることがあるので、そこは気を付けた方がよい。

・嫉妬の話(センシティブ)

ニコ動で実際にあったコメント

・頼むからこれ以上指押しを特別扱いするのをやめてくれないかな

・↑激しく同意。指押しだけ評価され過ぎだろ

・指押しってだけで評価され過ぎだろ。実力はそれほどでもないというコメントの後に書かれたコメントがこちら

・指押しが過大評価されるのがそんなに嫌なら、指押しが簡単だという

事を動画で証明すれば良いのでは?

センシティブですね。

・若いうちに我慢強さと行動力を得るためにはどうすればよいか

環境ゲー(親ゲー)すぎるので、没かな・・・( ´ω`)

得られる情報が少ない状態で「将来何をしたいか」とか「人生の目標は」とか煽られても「知るかボケカス」みたいな感じになるし、何なら昭和生まれの俺ですら将来何をしたいかは未だに決まってないし、決まらないまま翁になるまである。

今はとにかく成長することに生きる意味を感じている。

—

・認知の話

視覚 : 目によって感知され、視覚の電気信号は一次視覚野に伝えられる。

聴覚 : 蝸牛で電気信号に変えられた聴覚は視床を介した後、一次聴覚野に伝えられる。

一次視覚野、聴覚野に伝えらた段階では意味付けされていない刺激情報であり、これらの感覚情報が統合され、経験などと照合することによって感覚に意味づけがなされる。

これを知覚といい、「これが何であるか」という認知がなされる。

・判断の話

運動時に筋活動やその他の身体的な変化のすべてをコントロールしているのは脳と脊髄であり、合わせて中枢神経系と呼ばれる。

中枢神経系は身体の内外からの情報を集約、統合し、いま何をすべきかを瞬時に判断し、それを実行させることができる。

運動時に中枢神経系から運動の命令を筋に伝えるのが運動神経であり、目や耳から得られた感覚情報を中枢神経系に伝えているのが知覚神経(感覚神経)である。

—

こんな感じで、認知してからの判断という流れになっているので、「認識」という言葉で一緒くたにしない方が良いと思われる。

それはそうとして、認知の部分で差がつくのかどうかというのは少し気になる。

勿論、老眼&難聴になってる人と健常な人では差がつきそうだけど、健常な人同士での差がつくのかが気になるところ。

「経験」というキーワードが出てきてるので、例えばズレ譜面で譜面のズレを意識してる人と、ズレを同時押しとして捉えてしまってる人とだと差がつくかもしれない。

2DXプレイヤーがポップンでBEAT-POPを使うといったところも少し関係がありそう。