「雑記」に関する記事

今後の発信に関する細かなプランについて

・はてな or NoteにDPの進捗を月1回投稿し、twitterと連動させる (twitterアカウントを作ったけど、ライフスタイルに合っていなくて活用できていないので、上手く活用できるような案を模索中)

・今までExcelで自作した画像をIllustratorでブラッシュアップする (見栄えの良いサイトの構築 & 同人誌制作のための練習)

→(memo)Illustratorで作成できるようになったら、そのノウハウに一定の需要がある。逆の発想で、Excelでそれなりに画像を作れるなら、そのノウハウも一定の需要がある。

→(memo_idea)ソフトの入手難度(無料ソフトで作れたらなおよい)、画像作成そのものの需要(サムネなど)、デザインについての話、図で表す手法(図解の基本)はビジネスで役に立つ

・文章でしか説明(?)できていないものを画像化する

・動画市場がかなり飽和している感があるので、一旦動画編集勉強の優先度を下げる

(ぶっちぎりで上手い人がガワを被って発信しても伸びなくなっているし、フォロワーの人数が5000人くらいの人の出してる動画が、俺の「3ヶ月で発狂皆伝の記事を読んだ感想」よりも伸びてなかったりするので、労力に見合わない感じになっている。)

個人メモ

・格闘ゲームを触る時間はなさそうなので、HITBOXをクローゼットにしまう

・Polymegaも暫く触れなそう

・リングフィットは諸般の事情で非常に触りにくくなってしまった

・辛辣で申し訳ないけど、Livelyは流石にサブスクを舐めてるので解約した(告知をしない、告知が遅れても謝らない)

・イラストは定時上がりが増えれば再開できる

メモ

年最大12回の成長

・1ジャンルの1回の成長量を増やす方法を模索(インプット量(プレイ回数)を増やすしか無い気がする)

・疲労時の練習は無意味かどうかの再考察

→習慣を崩さないことには意味がある。

あと、疲労中も地力は変化しているようなので、あまり悲観しなくて良い気がする。

「疲れてる人は伸びなくて、元気な人はモリモリ伸びる」という考えを当てはめると、俺の1750倍(※)の速度で成長する人がいてもおかしくはない。

※数年前に好調な日があったが、以降同じレベルの好調の日は訪れていない。

1750倍速で成長している人はネットで調べる限りでは存在しないので、ちゃんと習慣化して可能な限り年12回伸ばすのが良いという結論に至る。

・掛け持ち数を可能な限り増やす(時間のやりくりが大変。厳密な練習プランを立てた際、少しでもプランが崩れるとイライラしそう)

→ポップンと2DXを掛け持ちしていた時代(且つホームが存在してた時代)は、どちらもそれなりに伸びてた。

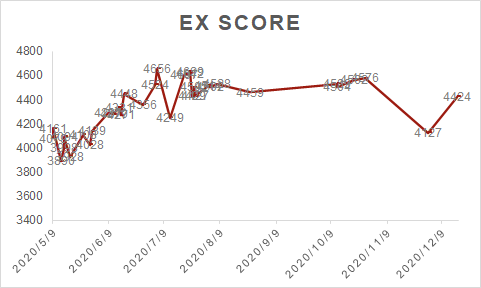

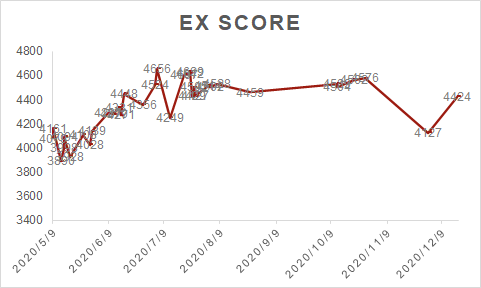

転職活動中はあまり伸びていないように見えた。

・シリコンキーボードで検証できることはほぼ検証できた気がするので、近いうちに別スタイルに移行するつもり。

発狂六段をとったら一区切りとするかもしれない。

オカルト成長期はオカルトでも何でもなかった。

海馬に記憶が一時的に保管される期間が1か月であり、この期間にストレスが無い状態で練習を継続できれば手続き記憶が小脳に貯蔵されるという仕組みらしい。

これは憶測だけど、本を読んだ感じだとストレスが掛かっているときは、音ゲーよりもストレスの学習が優先される可能性が高い。(ストレスを学習しないと生命活動に影響が出るため)

8月 → 荷造り、契約手続き

9月 → 引っ越し、強制断捨離による疲労

10月 → 新環境ストレス、リングフィット疲労

11月 → リングフィット疲労、親知らず炎症

12月 → 親知らず炎症、クソ社会

ということがあったりしたせいか、データ上では3~4か月ほど成長が停滞している感じがした。

(恐らく音ゲーの情報があまり記憶されなかった)

※参考画像 ★8 少女の檻 “Last Night, Last Dancing.”

最近はまた別のストレッサーが発生しているので、リングフィットとイラストの再開目途が立っていない。

無理をせず日々やれることを粛々とこなしていくことにする。

海馬の勉強 (ノート代わり)

長いので固定ページ(サイドメニュー)に移しました。

お金を払ったので数行ほど感想を書かせていただく。

10段階評価で4。(芦田愛菜さんの演技が評価の半数を占めている)

今まで色んな作品に触れた人ほど楽しめないと思う。(個人の意見です)

定期的にブログを見に来てくれる方に感謝。

残念なことに2年連続で仕事が納まらない感じになってるので、色々更新が追いついていないです。

一旦メモ

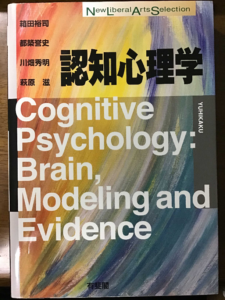

記憶力を強くする―最新脳科学が語る記憶のしくみと鍛え方 (Amazon)

P77より

現在では、海馬は記憶を一時的に留めはするものの、最終的には海馬以外の場所に保存されることが確認されています。

そして、海馬に記憶が留まっている期間は長くても一ヶ月程度にすぎないと考えられています。

その時期をすぎたら、記憶は他の場所に移り、そこに長期的に貯蔵されるのです。

オカルト成長期っぽい話が載ってたりした。

これに加えて、寝ると成長する論(レミニセンス)についての説明も載っていた。

情報整理中。

■プラン

1. それぞれの本で役立つ情報を抜き出す

2. 抜き出した情報を分類する

3. 説明文内で使用する単語を絞る

4. 表現を平易にする

5. 可能な限り図を描く

■努力目標

・海外の論文にも可能な限りアクセスする

ボチボチやっていく。

仕事が如何にアレかを表す画像。

好き好んで飲んでいるわけでは無い。

音ゲーへの影響は、プラスマイナス共に無いと思われる。

日々問題無く練習を行えているプレイヤーは、ユンケルを飲むよりもGAMEBOOSTERをかじった方が良い。

12/13の記事より

それはそうとして、認知の部分で差がつくのかどうかというのは少し気になる。

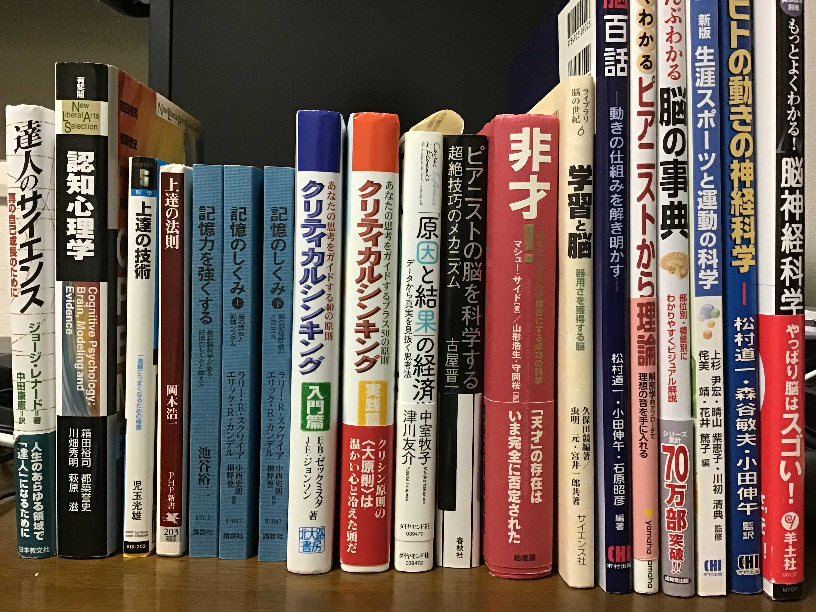

というわけで段ボールから引っ張りだしてきた。

p35-36より引用

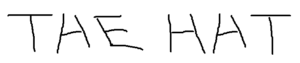

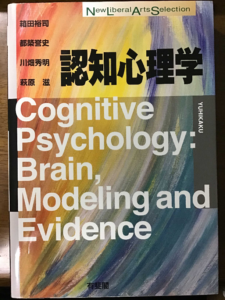

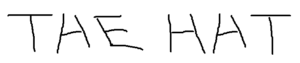

視覚パターンの認知は、入力過程と照合・決定過程の2つに大きく分けられる。

その代表的なモデルには、鋳型(いがた)照合モデルと特徴分析モデルがある。

鋳型照合モデルとは、頭の中にあらかじめいくつもの鋳型があり、それと入力情報とが照合されるという鋳型照合の考えである。

特徴分析モデルとは、あるパターンをいくつかの特徴によって構成されたものとしてとらえ、要素から全体をボトムアップ式に認知しようとするものである。

このような特徴分析的認知モデルとしては、セルフリッジのアルファベット文字を識別するためのパンデモニアム・モデルが有名である。

しかしこのようなボトムアップ処理だけでは識別できないパターンもある。

(THE HATと書かれていることに気付くが、それぞれの単語の2番目の文字は同じ形であり、単純な特徴分析モデルでは、AとHを区別することはできない)

人間のパターン認知では文脈に依存したトップダウン処理も行っている。

うーむ・・・( ´ω`)

認知発達という章もあったけど生まれてから2歳までの話しか載っていなかった。

同じゲームをプレイしているプレイヤー同士での認知の部分にはほぼ差がつかない気がするんだよな・・・

どちらかというと認知した後の判断~処理の部分で差がつく気がしている → プロダクション・ルールの話(2020/6/7)

memo : 「熟達者と初心者の問題解決場面における思考の相違」でググると出てくるpdfがほんのり参考になった。

memo2 : ポップンで白+青が降ってきた(認知には差は無い) → 普段両手で押す人と片手で押す人で分岐する

※「差は無い」だと語弊がありそう。結果に大きな影響を与えるほどの個人差は、認知の部分よりもそれ以外の部分にあるのではという話。

プロダクション・ルールのページ(p.204)に気になる文章があった。

手続き的知識の学習は、複数の関連したルールを単一のルールに統合することや、既存のルールをほかの状況に一般化することによってもなされる。

さらに、特定のプロダクション・ルールがうまく起動されると、そのルールの強度が1単位分だけ増大すると仮定されている。これは、学習における練習効果に対応している。

やはり正しい動きを繰り返すがポイントか。

調べれば調べるほど夢が無い(コツコツ積み上げるしかない)感じになっている。

同じ本の中で「並列分散処理」という言葉が出てきて、音ゲーの処理フローを考察するときにポイントとなりそうな雰囲気だった。

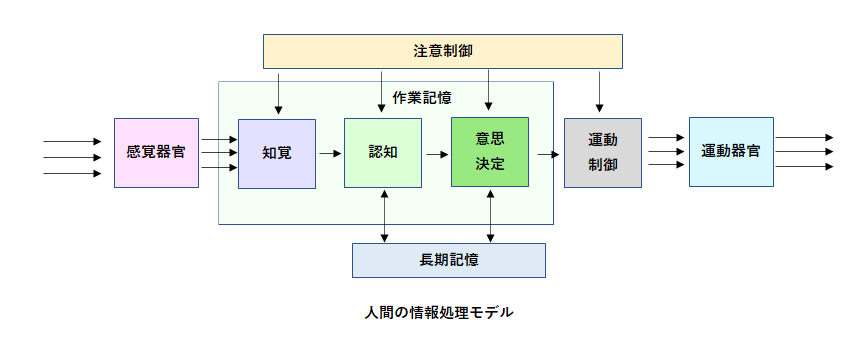

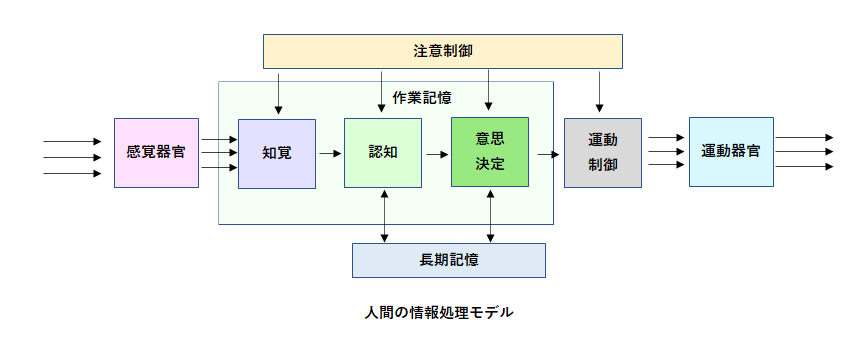

自治医科大学の「(5)もっと注意して?!-注意の性質-. 」というpdf内に俺が言いたいことを端的に表している図があったので紹介。(図はpdfを見ながら自作した)

これだけ情報が集まれば同人誌制作を開始できそうな気がする。

やるとしたら改訂式にさせてください(文章力やデザイン力やその他諸々の能力が十分身に付いたら着手するというやり方だと完成が来来来世になるため)